当山风掠过大连的海岸线,城市百年的记忆便随着海浪翻涌。世界音乐文化博物馆音乐专题带大家走进周杨老师的原创作品《海滨印象》,在音符里邂逅这座海滨城市的浪漫与力量。

当山风掠过大连的海岸线,城市百年的记忆便随着海浪翻涌。世界音乐文化博物馆音乐专题带大家走进周杨老师的原创作品《海滨印象》,在音符里邂逅这座海滨城市的浪漫与力量。

周杨,青年作曲家,大连大学音乐学院教师。先后在上海音乐学院、中央音乐学院学习,获得作曲专业博士学位。作品主要有《海滨印象》、交响诗《山河铭记》、管弦乐《十二门徒》、弦乐队《思》、室内乐七重奏《悟》、民乐室内乐《八佾》、弦乐四重奏《风合合缠》、艺术歌曲《山中》《祖国啊,我亲爱的祖国》等。曾获得首届中国音乐“金钟奖”歌曲创作“铜奖”、首届全国艺术院校艺术歌曲创作比赛一等奖,中国音协《音乐创作》编辑部和上海音乐学院联合举办全国室内乐作品创作比赛第一名,美国纽约“长风杯”国际民乐室内乐创作比赛银奖(金奖空缺),荷兰新音乐团举行的世界华人青年作曲家比赛中入围前五名(不分名次),上海音乐学院打击乐作品创作比赛二等奖、三等奖,江苏省音乐舞蹈节“优秀作曲奖”等国内外众多奖项。艺术歌曲《山中》入选人民音乐出版社出版高等师范院校教材《声乐曲选集》中国作品(四),为中泰建交45周年庆典而作的《青草回旋诗》首演于中国江苏省人民政府外事办公室、中国南京艺术学院和泰国文化部、泰国甘拉亚尼·瓦塔娜公主音乐学院共同主办的音乐会。

周杨自序

1996年,我考入武汉音乐学院附中学习作曲;1999年考入上海音乐学院作曲系学习;2004年考入中央音乐学院作曲系攻读硕士学位;2011年重返上海音乐学院作曲系深造,2019年获得艺术学(作曲)博士学位。此外,在学习期间,我还在南京艺术学院音乐学院兼任作曲专业教师,不仅帮助学生掌握知识与提升能力,也让我对作曲这门学科有了更加深刻的理解。

音乐创作是一条艰难的道路。在学生时代,我通过阅读作曲家的传记,聆听他们的音乐,增强了自己的感性经验并理解了音乐创作的担当与使命。2000年,我创作的艺术歌曲《山中》获得首届全国艺术院校艺术歌曲创作比赛一等奖,在比赛中,我亲自担任钢琴演奏,同时也获得“最佳伴奏奖”,在颁奖现场还受到了国家领导人的亲切接见。2001年,这首作品又获首届中国音乐"金钟奖”歌曲创作“铜奖”。这首作品刊登于《音乐创作》2000年第四期,后载入高等师范院校教材《声乐曲选集·中国作品(四》。这对于还是本科生的我而言,无疑是莫大的鼓舞。

我曾跟随不同的老师学习,如郭文景、杨立青、徐孟东等,他们都是当代杰出作曲家,我学习到的不仅是专业技能,更有他们对艺术的执着与率真。在这里,我特别感谢杨立青教授,他在专业上为我答疑解惑,将最前沿的知识传授于我。这本书的出版也表达了我对他的思念,杨老师深厚的学养、卓越的艺术家风范以及对学生的关爱与鼓励,这些都成为他留给我的宝贵精神养料,让我在音乐创作与教育的道路上越来越成熟。攻读博士八年期间,导师杨立青先生与我的父亲相继离世,我悲痛万分!但直面离别之时,也迎来了生的希望,在这个阶段,我的两个孩子相继诞生。虽然我增加了作为母亲的责任,但也从生与死的境遇中体验了人生。

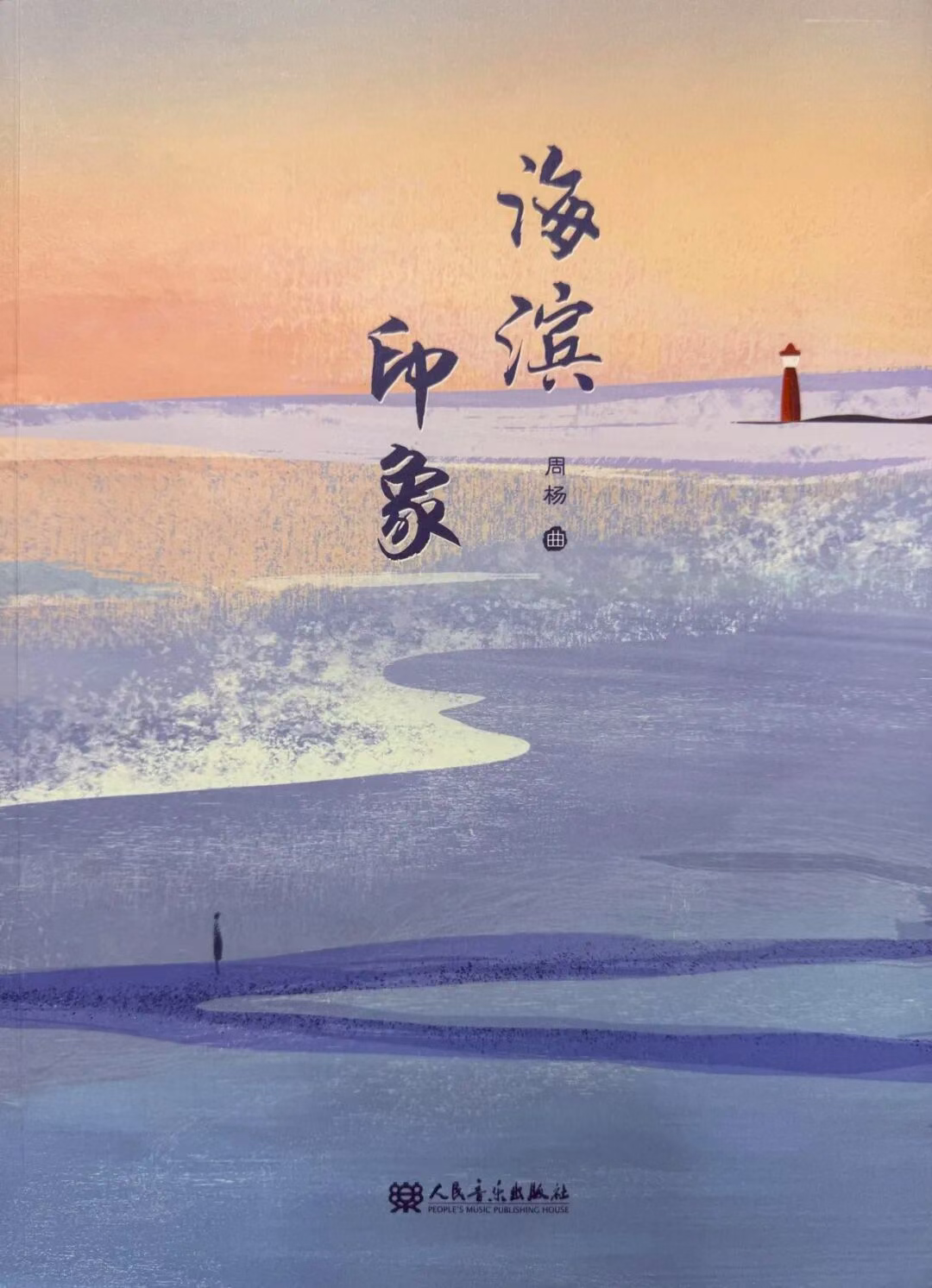

我的这部作品以无词歌的形式描绘了海滨城市与心灵的诗意对话。作品包括女高音与管弦乐队、女高音与钢琴、女高音与室内乐、混声合唱与室内乐四个版本。

More

周杨作品:《海滨印象》

山风吹过美丽的海滨城市,带来百年记忆。歌唱的旋律是作曲家对这座海滨城市的印象。城市的角落散落着讲不完的历史故事,无数个男女老少在忙碌,在无数个街道中匆匆而过。在无数个脚步声中,有浪漫的故事,有对大海的眺望,有生活的挣扎,有坚持不懈的奋斗。奋斗、激情、浪漫、美好,这是大连的风貌。有在阳光下闪闪发光的蔚蓝色的大海,有海风呼啸的豪迈热情,有沧桑的历史和美好的未来,有人们彼此拥抱的友爱和激情。乐曲不断推向高潮,意味着城市的蓬勃发展。

对话实录:创作背后的故事

世界音乐文化博物馆创始人、馆长张敬轩与作曲家周杨老师深入探讨《海滨印象》的创作灵感,揭秘乐曲中隐藏的创作故事与音乐巧思。

如何拥有《海滨印象》

一场诗意的海滨对话……

作曲家以无词歌的形式描绘了海滨城市与心灵的诗意对话。旋律深邃悠扬,和声色彩丰富,配器手法精湛。作品包括女高音与管弦乐队、女高音与钢琴、女高音与室内乐、混声合唱与室内乐四个版本。